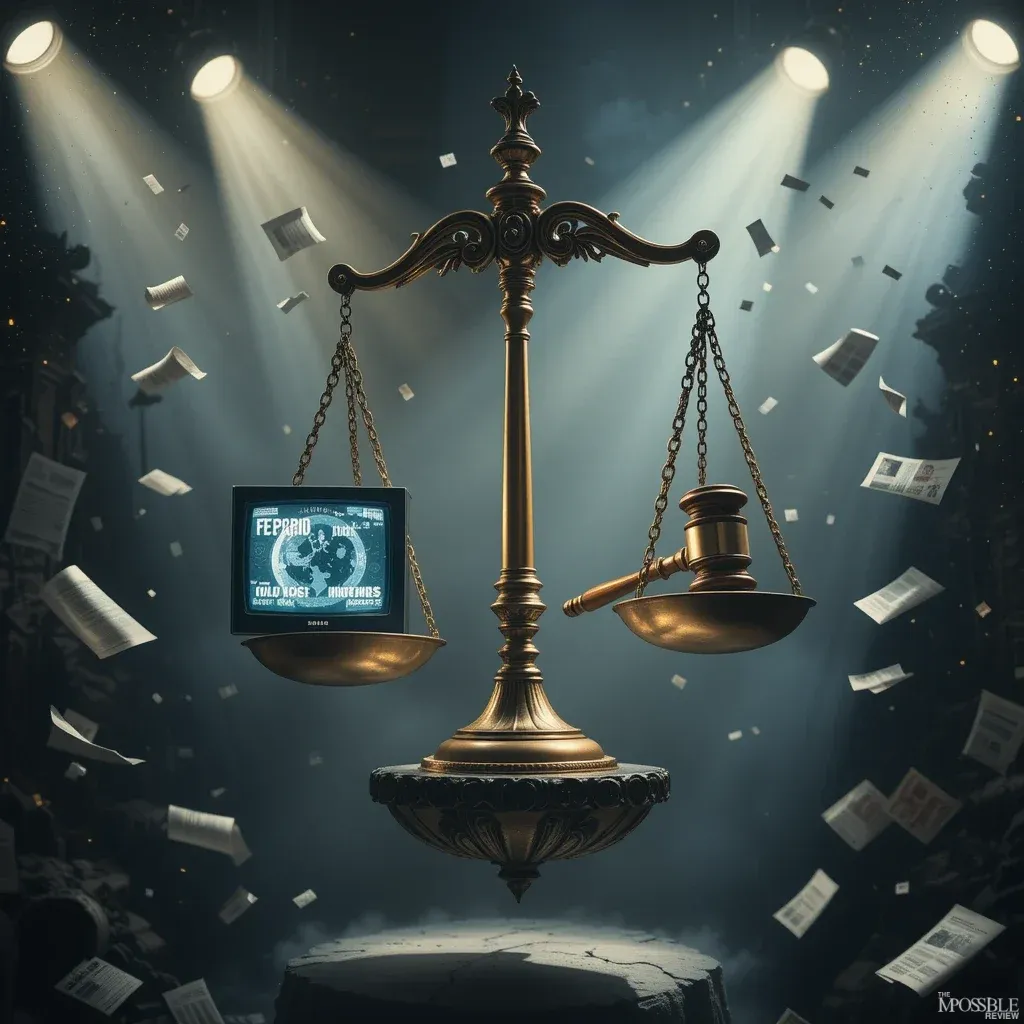

Il tema solleva importanti questioni etiche e sociali sulla rappresentazione mediatica della giustizia e il ruolo dell’opinione pubblica nel giudicare i provvedimenti giudiziari. La notizia della fine della libertà vigilata, e dunque della liberazione definitiva, per Giovanni Brusca, responsabile della strage di Capaci, ha riacceso il dibattito pubblico sul valore della pena, sulla legittimità delle misure previste per i collaboratori di giustizia e sul modo in cui i media trasformano fatti amministrativi in eventi mediatici carichi di giudizi morali impliciti.

In un’intervista impossibile abbiamo chiesto a Pierre Bourdieu, uno dei più influenti sociologi del XX secolo, di analizzare questa situazione. La sua teoria sui campi sociali, il potere simbolico e la violenza simbolica esercitata dai media offre strumenti preziosi per comprendere come l’informazione possa influenzare la percezione pubblica della giustizia e legittimare o delegittimare le istituzioni.

Professor Bourdieu, come interpreta la copertura mediatica del caso Brusca? È legittimo che i media trasformino un fatto amministrativo in una notizia che mette in discussione i principi dell’ordinamento giuridico?

Ciò a cui assistiamo è un perfetto esempio di quella che ho definito “violenza simbolica”. È una violenza che si esercita con la complicità tacita di chi la subisce e anche, spesso, di chi la esercita, nella misura in cui gli uni e gli altri sono inconsapevoli di esercitarla o di subirla. Quando un fatto amministrativo come la fine di una pena viene trasformato in un evento mediatico, si compie un’operazione di costruzione sociale della realtà. La domanda implicita “è giusto che torni libero?” sostituisce il principio giuridico con un giudizio morale collettivo. La vera posta in gioco qui non è l’informazione, ma il controllo del discorso pubblico sulla giustizia.

Questa operazione rivela la tendenza dei media a funzionare come un “campo” autonomo con regole proprie, che spesso contraddicono la logica di altri campi sociali, come quello giuridico. La spettacolarizzazione della giustizia risponde alle logiche commerciali del campo mediatico, non al bisogno di informazione dei cittadini.

Lei ha spesso parlato di “habitus” e “doxa”. Come si applicano questi concetti al caso in questione?

L’habitus del giornalista contemporaneo è strutturato dalla logica dell’audience, non dall’etica dell’informazione. Questo genera una “doxa”, un insieme di presupposti condivisi e non discussi, secondo cui certi eventi – specialmente quelli emotivamente carichi come i casi di mafia – debbano essere presentati in forma drammatica, suscitando indignazione piuttosto che comprensione.

Nel caso Brusca, la doxa giornalistica presuppone che l’indignazione sia la reazione appropriata, ignorando deliberatamente che il sistema dei pentiti, per quanto problematico, è stato uno strumento cruciale nella lotta alla mafia. Come evidenziato dalle parole di Maria Falcone, è una legge voluta proprio da chi è stato vittima di quei crimini.

Lei ha criticato duramente la televisione nel suo saggio “Sulla televisione”. Crede che i media digitali abbiano migliorato o peggiorato questa tendenza alla spettacolarizzazione?

I media digitali hanno accelerato e intensificato fenomeni già presenti nella televisione. La logica del “fast-thinking”, del pensiero rapido che avevo identificato, trova nei social media la sua apoteosi. L’immediatezza e la brevità imposte da questi mezzi producono una semplificazione estrema di questioni complesse come la giustizia penale.

La novità è che oggi questa spettacolarizzazione si accompagna a una frammentazione del pubblico in “bolle” informative. Il caso Brusca viene presentato diversamente a seconda del pubblico target, rafforzando pregiudizi esistenti piuttosto che stimolando una riflessione critica. Questo è particolarmente pericoloso quando si tratta di questioni legate alla mafia, dove la comprensione richiede uno sforzo di contestualizzazione storica e giuridica.

Qual è il ruolo dell’opinione pubblica in questi casi? È giusto che intervenga in decisioni che pertengono al sistema giudiziario?

Ciò che chiamiamo “opinione pubblica” è spesso un artefatto prodotto dai sondaggi e amplificato dai media. Non esiste un’opinione pubblica omogenea, ma una distribuzione diseguale di capitale culturale e simbolico che determina chi può esprimere legittimamente un’opinione su questioni complesse.

Nel caso Brusca, l’opinione pubblica viene costruita attraverso la selezione delle voci da ascoltare – le vittime, i magistrati, i politici – creando l’illusione di un dibattito democratico quando in realtà si tratta di una messa in scena. Il rischio è che questa opinione pubblica artificiale finisca per influenzare realmente il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, creando ciò che ho chiamato “effetti di campo”, dove la logica di un campo (quello mediatico) contamina quella di un altro (quello giudiziario).

Come dovrebbero comportarsi i media per evitare questa distorsione?

Servirebbe un giornalismo riflessivo, capace di oggettivare il proprio punto di vista e di esplicitare i propri presupposti. Nel caso Brusca, questo significherebbe contestualizzare la notizia all’interno della storia della legislazione antimafia, spiegare il significato e l’efficacia del sistema dei pentiti, e presentare le diverse posizioni senza la pretesa di stabilire un giudizio morale definitivo.

Tuttavia, temo che le condizioni strutturali del campo giornalistico rendano questa riflessività quasi impossibile. La concorrenza per l’audience, l’accelerazione dei tempi di produzione e la precarizzazione dei lavoratori dell’informazione spingono verso il sensazionalismo piuttosto che verso l’analisi critica.

Che conseguenze sociali può avere questo tipo di copertura mediatica?

Il rischio principale è la delegittimazione delle istituzioni giudiziarie. Quando i media stimolano implicitamente un dibattito sul che una decisione legale sia moralmente inaccettabile, erodono la fiducia dei cittadini nello stato di diritto.

Inoltre, questa narrazione mediatica rafforza una visione semplicistica della giustizia come vendetta piuttosto che come strumento di ripristino dell’ordine sociale. Infine, distoglie l’attenzione dalle questioni strutturali – come le condizioni socio-economiche che permettono alla mafia di prosperare – per concentrarsi sui singoli casi eclatanti.

La vera sfida per una società democratica non è esprimere indignazione per la scarcerazione di un ex mafioso, ma creare le condizioni per un dibattito informato sulle politiche antimafia, sulla funzione della pena e sul ruolo della giustizia nella costruzione di una società più giusta.

Glossario

- Campo: Spazio sociale strutturato con regole proprie, dove gli attori competono per risorse specifiche (capitale simbolico, economico, culturale).

- Habitus: Sistema di disposizioni durature e trasferibili che integra le esperienze passate e funziona come matrice di percezioni, apprezzamenti e azioni.

- Violenza simbolica: Imposizione di significati che dissimula i rapporti di forza su cui si basa, aggiungendo la propria forza simbolica a tali rapporti.

- Doxa: L’insieme di credenze e opinioni considerate naturali e indiscutibili in un determinato campo sociale.

- Capitale simbolico: Forma di capitale che deriva dal riconoscimento accordato da un gruppo, conferisce legittimità e autorità a chi lo possiede.

- Fast-thinking: Termine coniato da Bourdieu per descrivere il pensiero rapido e superficiale imposto dai media, specialmente dalla televisione e particolarmente adatto oggi al “pensiero” dei social media.

Riferimenti Bibliografici

- Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision. Paris: Liber-Raisons d’agir.

- Bourdieu, P. (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Éditions du Seuil.

- Bourdieu, P. (1980). Le Sens pratique. Paris: Éditions de Minuit.