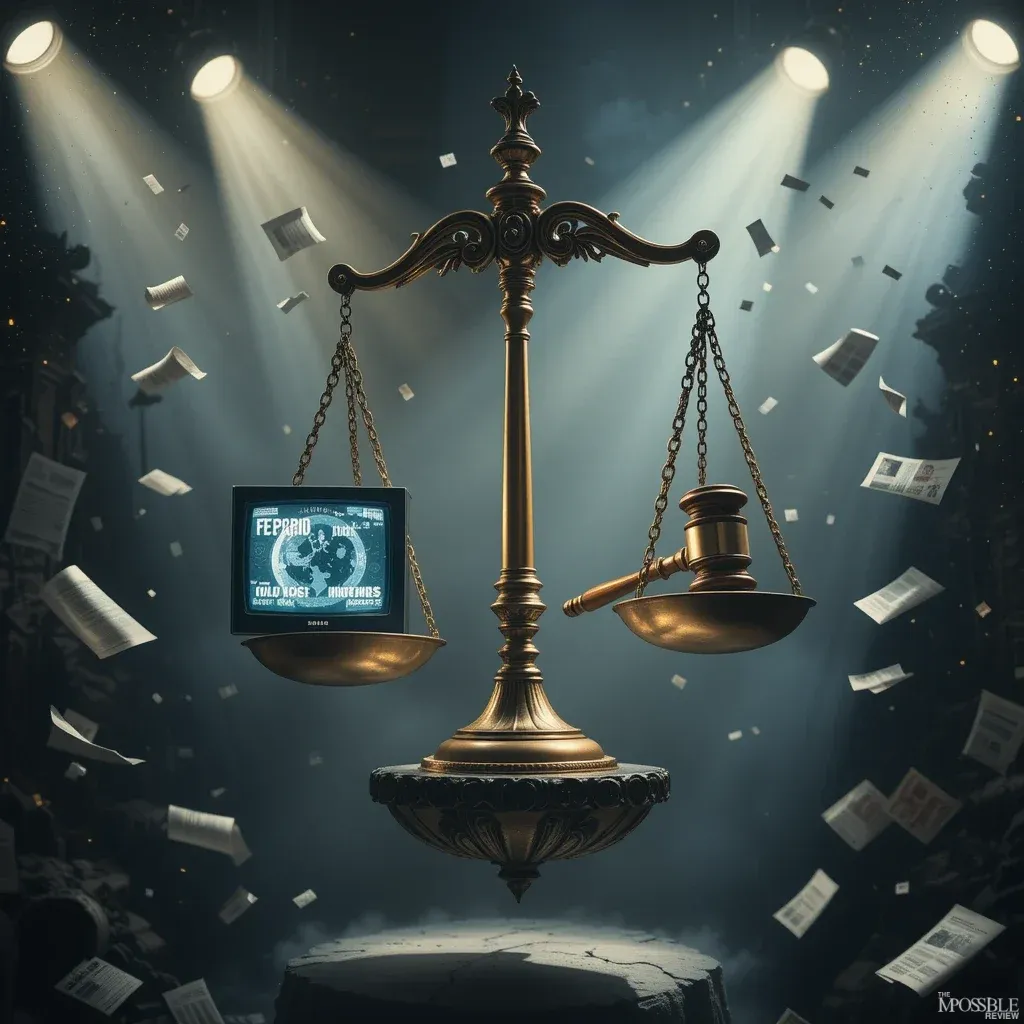

Il tema che si pone è l’elezione di Leone XIV, il primo Papa statunitense della storia della Chiesa Cattolica. L’8 maggio 2025, il cardinale Robert Francis Prevost è stato eletto come 267° successore di Pietro, segnando un momento storico per il cattolicesimo globale.

Attraverso i canali dell’impossibile, abbiamo chiesto ad Antonio Gramsci di analizzare questo evento significativo. La scelta di Gramsci risulta particolarmente illuminante per comprendere le dinamiche di potere e trasformazione all’interno della Chiesa come apparato egemonico. La sua elaborata teoria sugli intellettuali e sulla funzione degli apparati culturali nella costruzione del consenso offre una chiave di lettura originale per interpretare l’elezione di un pontefice americano con esperienza in America Latina, la sua scelta del nome Leone XIV e il ruolo degli agostiniani nel contesto ecclesiastico contemporaneo.

L’elezione del cardinale americano. Un fatto nuovo, certamente, ma non imprevisto per chi osserva i movimenti profondi nella struttura della Chiesa-apparato. Prevost – Leone XIV – rappresenta non tanto la novità quanto la conferma di un processo dialettico in corso: l’adattamento dell’organismo ecclesiastico alle mutate condizioni della lotta per l’egemonia nel contesto mondiale.

Bisognerebbe prima di tutto chiedersi: perché un americano? E peraltro, non un americano qualsiasi, ma un agostiniano con esperienza sudamericana. Il problema si pone immediatamente nei termini concreti dei rapporti di forza tra blocchi nazionali all’interno dell’organismo ecclesiastico. Il declino relativo delle chiese europee – e italiana in particolare – rispetto all’espansione demografica del cattolicesimo nel Sud globale costituisce il dato materiale fondamentale su cui si innesta l’operazione politica del Conclave.

La scelta di “Leone” – non casuale, evidentemente – rimanda a Leone XIII e alla sua Rerum Novarum. Ma qui occorre guardarsi dalle facili analogie. La questione operaia del 1891 e l’attuale crisi del capitalismo globale presentano differenze sostanziali, anche se, dal punto di vista della Chiesa come apparato ideologico (e cioè, di conquista e mantenimento dell’egemonia), il problema rimane simile: come rimanere “universale” in un mondo dominato dalle particolarità nazionali e di classe? Come mantenere una funzione dirigente quando i vecchi strumenti di dominio culturale perdono efficacia?

È chiaro che la crisi di autorità della Chiesa nei paesi capitalistici avanzati ha toccato un punto critico. Il consenso si è sgretolato, l’influenza culturale ridotta. Nei paesi del Sud, invece, la Chiesa mantiene una presa considerevole sugli strati popolari. Ma qui si apre una contraddizione che il Conclave ha dovuto in qualche modo affrontare: la Chiesa del Sud, numericamente dominante, rimane subalterna nelle strutture di comando dell’organismo ecclesiastico. Un problema di egemonia interna, dunque, che si intreccia con quello dell’egemonia esterna.

Prevost incarna questa contraddizione. Americano di nascita, peruviano d’adozione. Un compromesso incarnato, si potrebbe dire. La sua appartenenza all’ordine agostiniano non è elemento secondario. Gli agostiniani – bisogna ricordarlo – hanno sempre rappresentato una corrente peculiare all’interno dell’apparato ecclesiastico: intellettuali tradizionali, certo, ma con una tradizione di tensione dialettica rispetto al potere costituito. Il richiamo alla grazia, alla predestinazione, alla città di Dio contrapposta alla città terrena – elementi centrali della tradizione agostiniana – assumono oggi un significato politico preciso: quello di un tentativo di distacco simbolico dalla logica capitalistica dominante, pur senza rompere con essa nei fatti concreti.

Non è forse un caso che l’ultimo papa agostiniano risalga a quasi seicento anni fa. Gli agostiniani – e qui si potrebbe aprire un lungo discorso sugli ordini religiosi come gruppi intellettuali con funzioni specifiche all’interno dell’apparato egemonico ecclesiastico – rappresentano un riferimento teorico potenzialmente utile in una fase di transizione e crisi. Non dimentichiamo che Agostino elaborò il suo pensiero durante il crollo dell’Impero Romano – situazione non dissimile dall’attuale declino dell'”impero” americano, di cui il nuovo papa è, paradossalmente, espressione e negazione insieme.

La questione della diplomazia vaticana merita un’annotazione a parte. I primi discorsi di Leone XIV sulla pace e sulla costruzione di “ponti anziché muri” (riferimento fin troppo trasparente alla politica americana) segnalano la volontà di mantenere una posizione super partes nel conflitto inter-imperialistico attuale. Ma questa posizione ha un significato ben preciso nella lotta per l’egemonia: rappresenta il tentativo della Chiesa di qualificarsi come elemento di mediazione universale in un mondo dominato da particolarismi nazionali aggressivi. Un’operazione non nuova nella storia della Chiesa, che però oggi si scontra con le difficoltà oggettive di un mondo in cui i meccanismi di costruzione del consenso sono ormai largamente secolarizzati.

Interessante notare come nel suo primo discorso Prevost abbia fatto riferimento all’America Latina piuttosto che agli Stati Uniti. Questo spostamento del baricentro simbolico è indicativo della contraddizione fondamentale che attraversa il suo pontificato: espressione dell’America imperiale nel suo essere americano, ma anche negazione di essa nel suo essere “latinoamericano d’adozione”. Un’ambiguità che rispecchia la condizione attuale della Chiesa: apparato di potere tradizionale che tenta di riposizionarsi in un mondo dominato da forze che non controlla più.

Le trasformazioni della geografia religiosa mondiale pongono problemi concreti alla Chiesa come struttura dirigente. Il calo delle vocazioni nel Nord, l’espansione numerica ma non di potere del Sud, la sfida del pentecostalismo in America Latina, il confronto con l’Islam: tutti elementi che entrano nel calcolo politico del Conclave. La scelta di Prevost rappresenta un tentativo di risposta a queste contraddizioni. L’efficacia di tale risposta rimane da verificare nei fatti, non nelle intenzioni dichiarate.

Il compito che attende Leone XIV è immane e probabilmente destinato a un successo parziale. Le contraddizioni strutturali della Chiesa come apparato egemonico in un mondo dominato dalla logica capitalistica non possono essere risolte con un semplice avvicendamento al vertice. La crisi di autorità che attraversa la Chiesa nei paesi avanzati non è un fenomeno superficiale, ma radicato nelle trasformazioni materiali della vita sociale.

E tuttavia, è proprio delle strutture egemoniche secolari come la Chiesa la capacità di adattarsi, di trasformarsi senza perdere la propria identità sostanziale, di attraversare le crisi assorbendone alcuni elementi e respingendone altri. È questa flessibilità che ha permesso alla Chiesa di sopravvivere a imperi e rivoluzioni.

La contraddizione permanente della Chiesa – essere nel mondo ma non del mondo, come dice la formula tradizionale – assume oggi un significato concreto: come esercitare una funzione egemonica in un mondo dominato da forze che sfuggono al suo controllo? Il tentativo di risposta rappresentato da Leone XIV andrà valutato non in base alle sue intenzioni dichiarate, ma alla sua capacità effettiva di riorganizzare il consenso attorno alla Chiesa come apparato culturale e morale in un’epoca di frammentazione e crisi.

Glossario

- Apparato egemonico: Nella concezione gramsciana, insieme di istituzioni e strutture (come scuola, Chiesa, media) attraverso cui la classe dominante esercita la propria egemonia culturale e morale, ottenendo il consenso delle classi subalterne.

- Egemonia: Concetto centrale nel pensiero di Gramsci che indica il predominio culturale, morale e intellettuale di un gruppo sociale sugli altri, ottenuto più attraverso il consenso che con la coercizione.

- Intellettuali tradizionali: Nella teoria gramsciana, sono intellettuali che si percepiscono come autonomi e indipendenti dai gruppi sociali dominanti (come ecclesiastici, accademici, letterati) e che mantengono una continuità storica oltre i cambiamenti politici e sociali.

- Intellettuali organici: Intellettuali che emergono organicamente da un gruppo sociale e ne articolano gli interessi e la visione del mondo, contribuendo alla sua egemonia.

- Rerum Novarum: Prima enciclica sociale della Chiesa cattolica, promulgata da Papa Leone XIII nel 1891, che affrontava le condizioni delle classi lavoratrici e proponeva una via alternativa sia al liberalismo economico che al socialismo.

- Società civile: Nella concezione gramsciana, l’insieme delle istituzioni private attraverso cui si esercita l’egemonia, distinta dalla società politica (Stato) che esercita il dominio diretto.

Riferimenti bibliografici

- Gramsci, A. (1975). Quaderni del carcere. Torino: Einaudi Editore.

- Gramsci, A. (1971). Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Roma: Editori Riuniti.

- Leone XIII (1891). Rerum Novarum: Lettera enciclica sulla questione operaia.