Il tema posto dalla recente circolare Rai, che impone di conservare e rendere tracciabile tutto il materiale girato dai filmaker, incluse interviste con fonti anonime, solleva interrogativi fondamentali sul rapporto tra potere, controllo dell’informazione e libertà giornalistica. Come riportato da Sigfrido Ranucci durante l’incontro “Informazione, emergenza democratica”, questa disposizione – unita alla norma del decreto sicurezza che obbliga la Rai a consegnare materiale ai servizi segreti – rappresenta un elemento di grande allarme per la libertà di informazione.

Per esaminare le implicazioni profonde di questa situazione, abbiamo contattato, per un intervista impossibile, Michel Foucault (1926-1984), filosofo francese la cui analisi dei meccanismi del potere e delle tecniche di sorveglianza offre una lente illuminante attraverso cui interpretare le nuove forme di controllo istituzionale sui media. Il suo pensiero sui dispositivi di sorveglianza e sul rapporto tra conoscenza e potere risulta sorprendentemente attuale per decifrare le dinamiche contemporanee del controllo dell’informazione.

Professor Foucault, come interpreta questa nuova circolare Rai che impone la tracciabilità di tutto il materiale giornalistico?

Vede, ciò che mi colpisce immediatamente è la continuità storica dei meccanismi di controllo. Nel mio lavoro ho sempre cercato di mostrare come il potere non sia semplicemente repressivo, ma produttivo. Questa circolare non è solo un divieto, ma crea un nuovo regime di verità, una nuova modalità di disciplina. È l’estensione di quello che chiamavo dispositif – un apparato che combina discorsi, istituzioni, regolamenti e pratiche per esercitare il potere. Qui vediamo la trasformazione del giornalismo in un campo sottoposto a sorveglianza permanente, una sorveglianza che non si limita al prodotto finale ma si estende all’intero processo creativo e alle sue fonti.

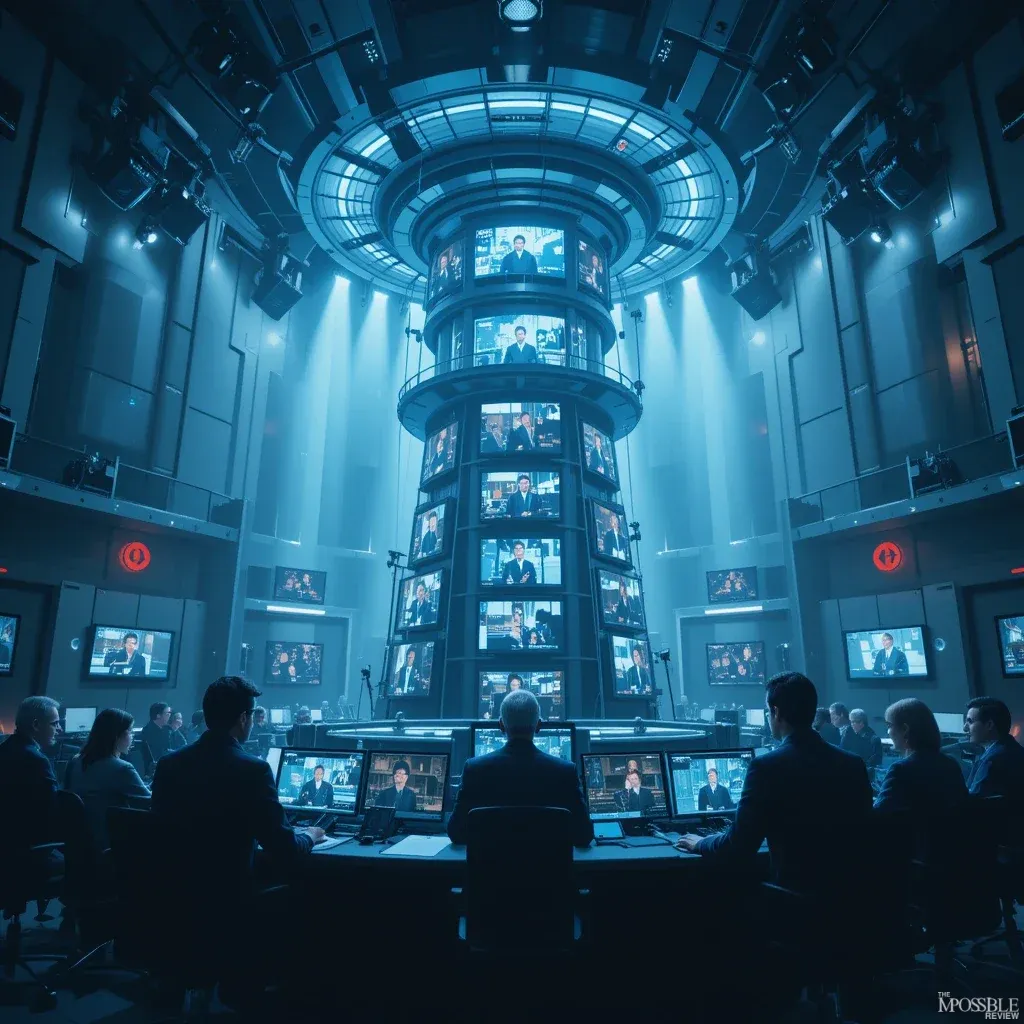

Lei parlava del Panopticon come modello di sorveglianza. Vede paralleli con questa situazione?

La questione del Panopticon merita un’analisi più attenta. L’edificio carcerario concepito da Bentham non era semplicemente un dispositivo architettonico ma un modello di funzionamento del potere: la torre centrale dalla quale tutto è visibile, le celle disposte circolarmente nelle quali ogni prigioniero è isolato ma esposto, l’invisibilità del sorvegliante contrapposta alla totale visibilità del sorvegliato. Questo dispositivo, nella sua materialità storica, produceva un effetto decisivo: l’interiorizzazione della sorveglianza.

Nella situazione attuale, la piattaforma tecnologica della Rai opera secondo principi simili, sebbene attraverso mezzi completamente diversi. Non c’è più bisogno della torre fisica di osservazione, poiché la tracciabilità digitale crea quella condizione di visibilità permanente che è l’elemento cruciale del dispositivo panoptico. Il giornalista sa che ogni sua interazione con le fonti è potenzialmente osservabile, e questa consapevolezza – non la sorveglianza effettiva – è ciò che modifica il suo comportamento, le sue scelte, il suo rapporto con la verità.

Non è necessario che qualcuno controlli effettivamente ogni momento; è la possibilità stessa del controllo che disciplina i comportamenti. Il principio è sempre lo stesso: colui che è sottoposto a un campo di visibilità, e che lo sa, assume su di sé le costrizioni del potere. Il giornalista diventa così l’agente della propria sottomissione.

Chi beneficia di questo sistema di sorveglianza secondo la sua analisi?

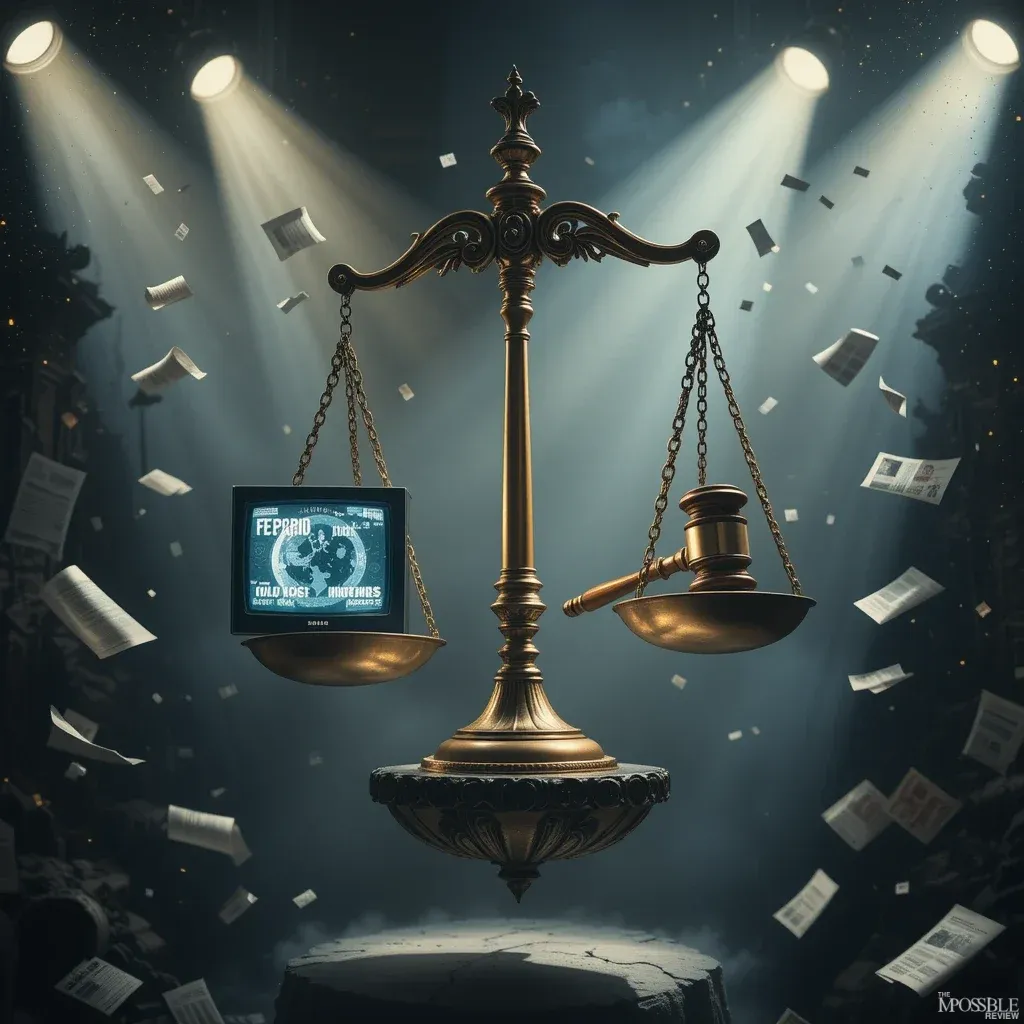

Il potere, nella mia concezione, non è mai semplicemente localizzabile; è una rete di relazioni. Tuttavia, è chiaro che questo dispositivo rafforza ciò che chiamavo potere-sapere. L’accesso privilegiato a questo archivio di informazioni – soprattutto considerando la norma che impone alla Rai di consegnare materiale ai servizi segreti – crea un nuovo regime di verità. Chi controlla questi archivi controlla non solo il presente dell’informazione, ma anche la sua memoria, la possibilità stessa di costruire contro-narrazioni. Il potere statale e i suoi apparati di sicurezza acquisiscono così una capacità inedita di gestire la produzione di conoscenza.

Quali effetti prevede sulla libertà di espressione dei giornalisti?

Si produrrà quello che ho chiamato “effetto di soggettivazione”. I giornalisti inizieranno a interiorizzare lo sguardo del potere, a disciplinare se stessi. Le decisioni su quali fonti contattare, quali domande porre, quali indagini intraprendere saranno influenzate dalla consapevolezza della visibilità permanente. È una forma sottile ma potente di censura – non la censura brutale che elimina contenuti già prodotti, ma una censura produttiva che agisce preventivamente sul processo stesso di creazione giornalistica. Mi aspetto anche l’emergere di ciò che chiamerei “discorsi di resistenza” – nuove pratiche per aggirare la sorveglianza, nuovi linguaggi codificati tra giornalisti e fonti.

Come considera la giustificazione della “tutela e protezione del patrimonio informativo aziendale”?

Assistiamo qui all’operazione di una certa razionalità che presenta come necessità tecnica ciò che è fondamentalmente una strategia politica. La neutralità apparente del linguaggio amministrativo – “patrimonio informativo aziendale” – maschera una riconfigurazione profonda dei rapporti di potere. È una mossa che economicizza e privatizza ciò che dovrebbe essere un bene pubblico – l’informazione. Questa riclassificazione del giornalismo come asset aziendale anziché pratica democratica è parte di quello che chiamerei una “tecnologia politica” – un modo di inquadrare la realtà che legittima certi interventi di potere rendendoli apparentemente razionali e necessari.

Quale impatto avrà questa circolare sulle fonti anonime e sui whistleblower?

Qui tocchiamo quello che chiamerei un “campo strategico del potere”. Le fonti anonime, questi personaggi che hanno attraversato la storia dell’informazione sotto varie forme – dall’informatore segreto delle polizie dell’Ancien Régime fino ai whistleblower contemporanei – rappresentano le figure ambigue in cui il sistema di sorveglianza trova il suo limite e, paradossalmente, la sua condizione di possibilità. Sono i punti in cui il discorso del potere si incrina e lascia emergere la possibilità di un contro-discorso. Rendere tracciabile ogni interazione significa eliminare quegli spazi d’ombra necessari alla resistenza. È significativo che questa misura arrivi in un’epoca in cui il giornalismo d’inchiesta ha rivelato abusi di potere significativi. Non è solo una questione tecnica, ma un intervento strategico che ristruttura il campo di possibilità del dire-la-verità al potere.

Come possono i giornalisti resistere a queste forme di controllo?

La resistenza, nel mio pensiero, è sempre immanente al potere stesso. Dove c’è potere, c’è resistenza. I giornalisti dovranno sviluppare nuove “pratiche di libertà” – non solo opporsi frontalmente, ma creare spazi alternativi, nuove modalità di raccolta e condivisione dell’informazione. Dovranno problematizzare continuamente queste tecnologie di controllo, denaturalizzarle, mostrarne la genealogia e gli interessi che servono. Come dicevo nei miei ultimi lavori, la libertà è una pratica, non uno stato da raggiungere una volta per tutte. E richiede una costante “cura di sé” – in questo caso, una vigilanza degli operatori dell’informazione sulla propria indipendenza e sulle proprie pratiche.

Infine, quale messaggio lascerebbe ai cittadini che si preoccupano per la libertà d’informazione?

Ricorderei loro che il potere non è mai assoluto e che la storia è piena di resistenze creative. Li inviterei a praticare quella che chiamavo “parrhesia” – il coraggio della verità, il parlare franco nonostante i rischi. Ma soprattutto, li esorterei a mantenere viva una “ontologia critica di noi stessi” – un’interrogazione costante sui limiti che ci vengono imposti e sulle possibilità di trasgredirli. La libertà d’informazione non è un diritto astratto, ma una pratica concreta che deve essere continuamente difesa, reinventata e ampliata di fronte alle mutevoli strategie del potere.

Glossario dei Concetti Chiave

- Dispositif (dispositivo): Termine usato da Foucault per indicare una rete eterogenea di elementi discorsivi e non discorsivi (istituzioni, leggi, regolamenti, architetture) che esercitano il potere.

- Panopticon: Modello di carcere ideato da Jeremy Bentham dove un singolo sorvegliante può osservare tutti i prigionieri senza che questi sappiano se sono osservati, creando uno stato di visibilità permanente che automatizza il potere.

- Potere-sapere: Concezione foucaultiana secondo cui potere e conoscenza sono intimamente legati; il potere produce forme di conoscenza e la conoscenza estende gli effetti del potere.

- Soggettivazione: Processo attraverso cui gli individui diventano soggetti, interiorizzando norme e disciplinando se stessi secondo regimi di verità dominanti.

Riferimenti Bibliografici

- Foucault, M. (1975). Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. Einaudi, 1976.

- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. In H. Dreyfus & P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. University of Chicago Press.

- Foucault, M. (1994). Dits et écrits. Gallimard.