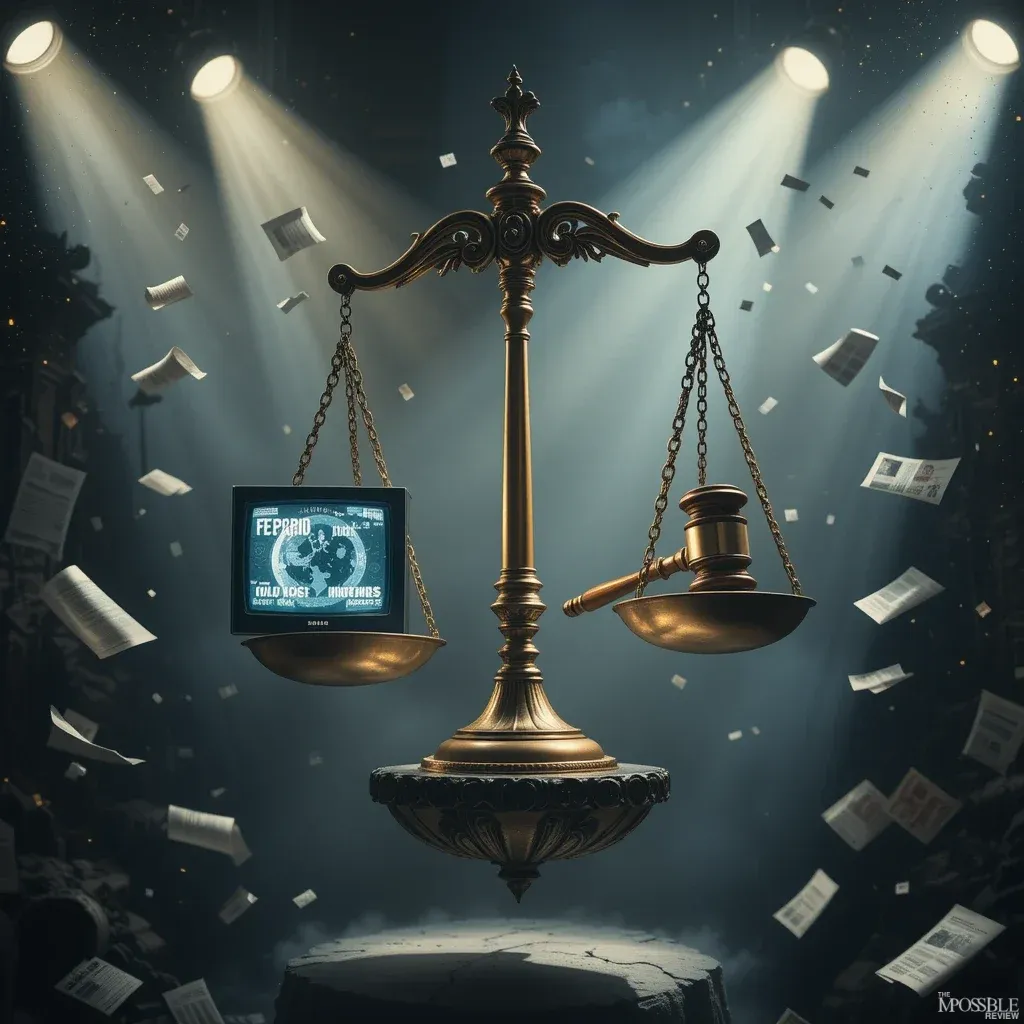

La suggestione che vogliamo lanciare oggi è quello del potenziale della narrativa come “tecnologia sociale” capace di superare le divisioni contemporanee, in un’epoca caratterizzata da conflitti diffusi, polarizzazioni e frammentazioni identitarie.

Dopo un labirintico scambio di corrispondenze attraverso il tempo, siamo riusciti a ricevere da Italo Calvino, maestro della narrativa del Novecento e meticoloso cartografo dei territori dell’immaginario, un editoriale sul tema che ci sta a cuore. Con la sua caratteristica chiarezza e il suo rigore intellettuale, Calvino ha accettato di riflettere sul potenziale della letteratura come strumento di connessione in un’epoca di frammentazioni, non senza prima chiedere dettagliate informazioni sul mondo contemporaneo e sui suoi paradossi tecnologici, che ha accolto con curiosità analitica piuttosto che con stupore.

Se dovessi descrivere il mondo di oggi, lo rappresenterei come un’immensa rete dalle maglie spezzate. Dove un tempo scorrevano fili di comprensione reciproca, ora si aprono voragini di incomunicabilità. Mi si racconta di cinquantasei conflitti attivi, novantadue paesi coinvolti, duecentotrentamila vittime nell’ultimo anno: cifre che si accumulano come caratteri tipografici in una composizione disordinata, incapace di formare un discorso coerente. Eppure, proprio in questa epoca di frammentazione, la letteratura – questa antica tecnologia dell’immaginazione – potrebbe offrirci non un semplice specchio della nostra condizione, ma un laboratorio per ricostruire ciò che abbiamo perduto.

La narrazione è sempre stata la nostra prima tecnologia sociale, ben prima che inventassimo algoritmi. È attraverso le storie che abbiamo imparato a essere umani, a riconoscerci negli altri, a immaginare il mondo non solo come è, ma come potrebbe essere. Quella che suggerisco di chiamare “letteratura come rete invisibile” non è un esercizio di stile, ma una necessità cognitiva: così come nella fisica moderna si è scoperto che elementi apparentemente separati mantengono misteriose connessioni indipendentemente dalla distanza, due esseri umani possono rimanere collegati attraverso l’esperienza narrativa condivisa, anche quando tutto sembra separarli.

Durante uno scambio con la redazione, mi è stato illustrato un fenomeno che oggi chiamate “empatia narrativa” – una conferma scientifica di quanto scrittori e lettori hanno sempre intuito: quando leggiamo, il nostro cervello simula l’esperienza narrata come se fosse reale. Non è magia, è biologia. Le stesse aree cerebrali che si attivano quando viviamo un’emozione si accendono quando leggiamo di qualcuno che prova quell’emozione. La letteratura diventa così una mappa dell’invisibile, un atlante di esperienze possibili che ci permette di abitare, per il tempo della lettura, territori umani altrimenti inaccessibili.

Questa capacità è particolarmente preziosa oggi, quando la frammentazione sociale ci confina in universi separati, in mondi paralleli di informazione che non comunicano più tra loro. La letteratura, per sua natura, è un’arte della complessità e dell’ambiguità. Non offre risposte unilaterali o semplificazioni, ma ci invita a sostare nell’incertezza, a esplorare le contraddizioni, a riconoscere la molteplicità dei punti di vista. In un’era di polarizzazioni crescenti, imparare a navigare questa complessità non è un lusso intellettuale, ma una competenza civica fondamentale.

La narrazione come tecnologia sociale funziona a diversi livelli: sul piano cognitivo, ci offre mappe per orientarci nella complessità del reale; sul piano emotivo, costruisce ponti di empatia verso esperienze distanti dalla nostra; sul piano etico, ci invita a immaginare conseguenze e possibilità delle nostre azioni collettive. È in questa triplice funzione che risiede il suo potenziale trasformativo.

Mi viene in mente ciò che ho scritto nelle “Lezioni americane” a proposito della leggerezza come valore letterario: non la superficialità o la frivolezza, ma quella qualità che permette di osservare il mondo da una prospettiva inedita, sottraendo peso alla compattezza del reale. Oggi potremmo dire che la letteratura ci offre una “leggerezza connettiva” – la capacità di elevarci momentaneamente sopra le trincee identitarie per vedere il disegno più ampio delle nostre interconnessioni.

La letteratura non è però solo un esercizio contemplativo. È un laboratorio attivo dove sperimentare nuove forme di relazionalità. Quando leggiamo un romanzo ambientato in un paese lontano o in un’epoca remota, quando seguiamo le vicende di personaggi le cui scelte ci sembrano inizialmente incomprensibili, stiamo allenando la nostra capacità di navigare l’alterità. Stiamo espandendo quella che possiamo chiamare la “circonferenza dell’esperienza umana condivisa”.

Come ho scritto ne “Le città invisibili”, “l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme”. Ma aggiungevo anche che esistono due modi per non soffrirne: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più, oppure cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. La letteratura appartiene a questo secondo modo: è lo spazio dove possiamo riconoscere e coltivare ciò che, in mezzo alla frammentazione e al conflitto, può ancora connettere gli esseri umani.

Questa rete invisibile di narrazioni condivise non è quindi un’evasione dalla realtà, ma un modo più profondo di abitarla, come una mappa che non solo rappresenta il territorio, ma rivela connessioni che altrimenti resterebbero celate. È la consapevolezza che le storie che raccontiamo – e quelle che scegliamo di ascoltare – modellano il tessuto stesso della nostra convivenza. In un mondo dove i conflitti sembrano moltiplicarsi per divisione cellulare, la letteratura ci ricorda che esiste anche un’altra matematica: quella della moltiplicazione delle prospettive, dell’addizione delle esperienze, dell’integrazione delle differenze.

La sfida che ci attende non è semplicemente produrre più storie, ma creare narrazioni capaci di fungere da ponti. Narrazioni che non cancellino le differenze, ma le rendano attraversabili. Narrazioni che ci aiutino a riconoscere, come scriveva Primo Levi poco dopo la mia dipartita, che il tessuto umano è unitario e che, malgrado tutte le divisioni, c’è un linguaggio comune a tutti gli esseri umani. Questo linguaggio comune, questa possibilità di comunicazione universale, trova nella letteratura non solo la sua espressione, ma il suo laboratorio permanente.

Glossario

- Leggerezza: Non superficialità o frivolezza, ma qualità letteraria che permette di osservare il mondo da una prospettiva inedita, sottraendo peso alla compattezza del reale. Uno dei valori letterari fondamentali descritti nelle “Lezioni americane”.

- L’inferno dei viventi: Concetto elaborato ne “Le città invisibili”, rappresenta la condizione sociale contemporanea creata dalle relazioni umane; non un luogo futuro ma la realtà quotidiana che costruiamo stando insieme.

Riferimenti Bibliografici

- Calvino, I. (1972). Le città invisibili. Einaudi.

- Calvino, I. (1988). Lezioni americane: Sei proposte per il prossimo millennio. Garzanti.

- Levi, P. (1986). I sommersi e i salvati. Einaudi.